Die dreiteilige Dokumentarfilmreihe Russland lesen erzählt die wechselhafte Geschichte der russischen Literatur von Puschkin bis Solchenizyn.

Russland lesen. 3 x 60 Minuten

Dokumentation 2003 © zero one film / S. Fischer Stiftung / SWR

Buch: Marina Korenva + Thomas Palzer / Regie: Thomas Palzer / Montage: Hanna Muellner und Lorenz Kloska / Kamera: Dragomir Radosavljevic / Ton: Klaus-Peter Schmidt / Sprecherin: Eva Mattes und Sabine Kastius / Wissenschaftliche Beratung: Antje Contius und Benjamin Beck / Juristische Beratung: Daniel Goroshko / Produktionsleitung: Tassilo Aschauer / Redaktion: Martina Zoellner und Kurt Schneider / Produzenten: Dietrich Simon und Thomas Kufus / Mit besonderem Dank an das russische Team: Olga Kalinina, Elena Kerebko, Tatjana Jakowlewa, Alexander Schukow, Elena Petuchowa Maria Malikowa, Alexander Illarionow.

Von Prophetenmund zu Prophetenohr

Unter Gogols Mantel: „Russland lesen“, fordert die S. Fischer Stiftung und gibt dafür klassische Texte und eine Fernsehserie heraus

In diesem Herbst kommt allerhand zusammen: Volker Neumann, der Chef der Frankfurter Buchmesse, setzt mehr denn je auf den Event und die Anbindung des Buches an Film und Fernsehen. Im Schwerpunktthema Russland wird das intermediale Rezept gleich umgesetzt. Pünktlich zur Messe hat die S. Fischer Stiftung ihr erstes Projekt entwickelt: Unter dem Titel „Russland lesen“ erscheint im Fischer Taschenbuch Verlag eine Kassette mit klassischen Texten der russischen Literatur. Parallel dazu wurde im Auftrag der Stiftung eine dreiteilige Fernsehserie produziert, die im Herbst über die dritten Programme mehrerer Anstalten ausgestrahlt wird.

Der Film von Thomas Palzer bietet bestes Bildungsfernsehen, ausgestrahlt zu später Stunde. Rare Bilddokumente aus russischen Archiven sind zu sehen, die bis zu den Puschkin-Feiern des Jahres 1880 reichen. Lobenswert ist auch die von Swetlana Geier herausgegebene Kassette (sechs Bände, 39,90 Euro), obgleich sie, außer einer von Ulrich Schmid besorgten Anthologie russischer Lyrik, keine neuen Titel enthält, sondern Lizenzausgaben anderer Verlage: Erzählungen von Puschkin, Gogol und Tolstoj, neben Dostojewskijs „Aufzeichnungen aus dem Kellerloch“ und einer nützlichen Sammlung von Programmschriften zur russischen Literatur, die Geier bereits im Puschkin-Jahr 1999 publiziert hatte.

„Wir kommen alle aus Gogols Mantel“, hatte Dostojewskij bekannt, in der prophetischen Überzeugung, dass dieser Mantel zuvor von Puschkin getragen wurde und danach alle künftigen Generationen der russischen Literatur bekleiden sollte. In diesem Sinne präsentieren Fernsehserie und Kassette die Geschichte der russischen Literatur als einen Stafettenlauf von Prophet zu Prophet, bis zur Rückkehr des letzten Propheten – Alexander Solschenizyn – in sein Heimatland, wo ihn keiner mehr hören will. Nur in der Kassette kommt die Gegenwart, von Lyrik abgesehen, ein wenig zu kurz, vielleicht aufgrund fehlender Lizenzvergaben.

Im Medienverbund wurde die S. Fischer Stiftung allerdings von den Tücken des „cross-promotion“ eingeholt. In dem geschmackvoll gestalteten Begleitheft – im Geleitwort lobt Christina Weiss den Versuch, „die Kraft von Büchern mit der Macht des Fernsehens zu koppeln“ – taucht gleich zweimal der Name von Natalja Ginzburg auf: Die Grand Dame der italienischen Literatur, deren Ehemann, der Slawist Leone Ginzburg, im Jahr 1944 in faschistischer Kerkerhaft ermordet wurde, steht da als Vertreterin der russischen Dichtung zwischen Anna Achmatowa und Marina Zwetajewa, und neben Ossip Mandelstam und Isaak Babel wird sie zu einem Opfer des Stalinismus erklärt. Statt des Medienverbundes wäre der Stiftung zu wünschen, sich künftig stärker auf ihr Kerngeschäft, die Realisation schwieriger und hoffnungsloser editorischer Projekte – zum Beispiel die Kritischen Ausgaben der Werke Hugo von Hofmannsthals und Thomas Manns –, zu konzentrieren und die Kooperation – mit der „Stiftung Lesen“ zu suchen. Und mit dem Lesen gleich im eigenen Haus anfangen: Zum Beispiel in den Lizenzausgaben der Werke von Natalia Ginzburg oder in Maja Pflugs dort 1999 erschienener Biographie.

Volker Breidecker am 17. 09. 2003 in der Süddeutschen Zeitung

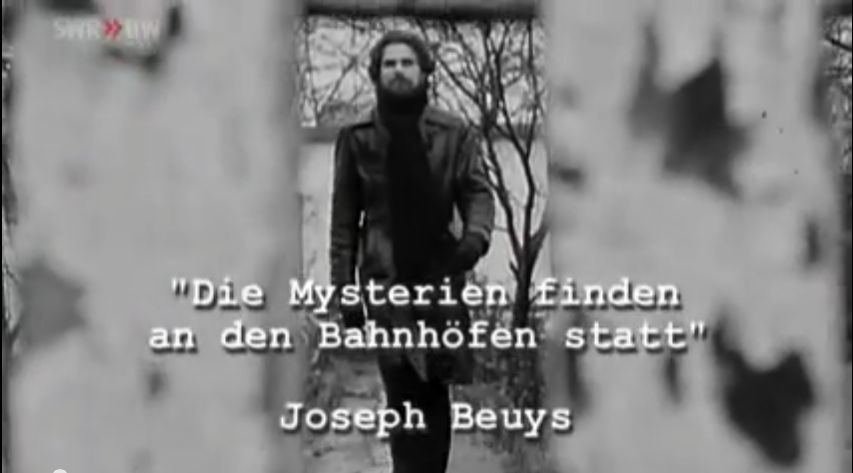

Nirgendwo auf der Welt ist dem Dichter eine so unerbittliche Pflicht auferlegt worden wie in Rußland – vielleicht, weil von den Zaren bis zu den Sowjets die Freiheit in diesem riesigen Land nur einen einzigen Ort hatte: den der Literatur. Der russische Dichter sollte moralischer Anführer und Prophet eines Landes sein, von dessen offizieller politischer Überzeugung er sich freilich oft genug distanziert hat – und von dessen bäuerlicher Tradition er kraft seiner Bildung entfremdet blieb. Kein Land auf der Welt hat vielleicht darum seine Dichter und Schriftsteller so gefürchtet, so hartnäckig verfolgt und so notorisch in die Verbannnung geschickt wie Rußland.

Puschkins Vermächtnis

(I): 1849 wird Fjodor Dostojewski – der zu dieser Zeit schon als Schriftsteller hervorgetreten ist – als Mitglied eines Verschwörerzirkels verhaftet, zum Tode verurteilt, eine Minute vor Vollstreckung des Urteils begnadigt und nach Sibirien in die Verbannung geschickt. Dort lernt er das Personal und deren Psychologie für seine folgenden Romanerfolge kennen: Schuld und Verbrechen, Die Dämonen, Der Idiot und Die Brüder Karamazow. 1859 kehrt Dostojewski nach Petersburg zurück und schreibt sich in die erste Garde der russischen Literatur. 1880 hält er in

Moskau – anläßlich der Enthüllung eines Puschkin-Denkmals – eine folgenreiche Rede, in der Puschkin zum Urahn, Erfinder und Propheten der russischen Literatur erklärt wird. Das dann so genannte Goldene Zeitalter der russischen Literatur –Puschkin, Gogol, Lermontov und Gontscharow umfassend – stiftet dem Land zwischen Europa und Asien nationale Identität.

Propheten der Revolution: Tolstois Erben

(II): Zu Anfang hat Graf Tolstoi wenig literarische Ambitionen. Er stammt aus einer der vornehmsten Familien Rußlands. Ziellos lebt er auf dem Gut Jasnaja Poljana dahin, bis er der Kaukasus-Armee als Freiwilliger beitritt. Die Lektüre

Rousseaus spricht ihn stark an und – weckt sein literarisches Talent. Nach einigen erfolglosen Versuchen entstehen die homerhaften Epen Krieg und Frieden und Anna Karenina. Der realistische Roman findet hierin seinen Höhepunkt.

Dostojewski und Tolstoi gelten – jedenfalls im Westen – als das Dioskurenpaar der russischen Literatur. Bei aller

künstlerischen und weltanschaulichen Spannung zwischen den beiden Dichterfürsten treffen sie sich doch in einem: in ihrem religiös-sittlichen Rigorismus. Beide lehnen die Orientierung des Adels nach Europa ab (russische Fürstinnen waren der Ansicht, Gogol sei etwas für Kutscher) und streiten für eine Russifizierung Rußlands. In Krieg und Frieden ruft der Anblick eines „authentischen“ russischen Bauerntanzes die europäisierte Seele der Adeligen Natascha zur Besinnung.

Dostojewski wie Tolstoi halten die russische Seele für dem westlichen, korrupten Materialismus moralisch überlegen. Tolstois von Rousseau initiiertes, volkspädagogisches Interesse mündet in eine von dem Schriftsteller betriebene Schulreform – und in eine Literatur, die voller guter Ratschläge ist. Schließlich distanziert sich Tolstoi – ähnlich wie Gogol, der seine Manuskripte verbrennt – in einer ideologischen Wende von der Literatur – und wird zu einer geistigen Autorität ersten Ranges. Man pilgert zu dem Schriftsteller-Propheten wie zu einem Heiligen. Tolstoi erfüllt, was

Dostojewski zum unbedingten Amt des Schriftstellers erklärt hat: Der Welt den russischen Christus zu offenbaren.

Nach dem Höhepunkt des realistischen Romans gerät die russische Literatur in eine Krise. Nach Neuem wird verlangt, nach Revolution und Erneuerung. Dazu kommt die beginnende Industrialisierung. Auto, Telefon und Kinematographie erobern rasch die großen russischen Städte. Chechow führt die klassische Schreibweise der russischen Literatur ihrer Vollendung zu. Der Symbolismus und mit ihm die Schriftsteller Brysow, Blok, Achmatowa und Gippius / Mereschkowski treten auf den Plan. Die Propheten prophezeien den Anbruch einer neuen Zeit. Doch die russische Decadénce wird zunächst „nur“ mit dem Ersten Weltkrieg konfrontiert.

Sieg über die Sonne: Diktatur der Utopie

(III): Majakowskis clowneske Vorträge verkünden Rußland sein Futur, seine Zukunft. Der Futurismus in all seinen Spielarten weckt Hoffnungen – doch die Oktoberrevolution (und der Bürgerkrieg zwischen Weißen und Roten 1918 – 20) sowie die Herrschaft des in Kunstdingen konservativen Lenin (und erst recht die Stalins) enttäuschen.

Die Verfolgungen und Erschießungskommandos lösen die erste große Emigrationswelle russischer Intellektueller zwischen 1920 und 1944 aus. Berlin wird zum Zentrum der russischen Exilanten, die russische Literatur insgesamt spaltet sich auf in Exil- und Sowjetliteratur. Majakowski begeht Selbstmord, Blok, der die Bolschewiki anfangs begrüßt hatte, wird von der grauenhaften Realität physisch und psychisch aufgerieben. Zinaida Gippius und Mereschkowski lehnen die Roten ohnehin unverhohlen ab.

Stalin will Pasternak zum neuen Propheten der russischen Literatur machen, doch dieser lehnt ab. Zensur und Bevormundung im Dienste des Volkes sind seine Sache nicht. So fällt die Wahl auf Maxim Gorki, dessen Theaterstücke im Westen monatelang die Bühnen bespielen.

Auf dem Schriftstellerkongreß 1934 verkündet Gorki den sowjetischen Realismus als Maßgabe für das künftige Kunstschaffen – das Ende lebendigen Schaffens zugunsten von erbaulicher Gesinnungsliteratur. Nach einer gewissen Tauwetterphase unter Chrustschow verhängt Breschnew wieder den Horizont. Wer Talent besitzt geht ins Exil. Wie Brodsky und Solchenizyn.

1991 bricht das Sowjetsystem zusammen. Solchenizyn bereitet seine Rückkehr aus den USA vor. Er inszeniert sich – in der Tradition Dostojewskis und Tolstois – als Prophet, doch keiner will ihn mehr hören.

Teil I: Puschkin, Gogol, Lermontov, Gontscharow, Turgenjew,

Dostojewski.

Teil II: Tolstoi, Symbolismus (Brysow, Blok, Achmatowa (1),

Iwanow), Gorki, Chechow.

Teil III: Majakowski, Achmatowa (2), Pasternak, Bulgakow, Charms,

Pasternak (2), Brodsky, Solchenizyn.

Interviews mit: Viktor Jerofejew, Vladimir Tunimanow, Andrej Voznesenski, Boris Averin, Nikolai Alexandrow, Jakov Gordin und Vladimir Markowitsch.