https://www.deutschlandfunk.de/naehe-ferne-essay-100.html

Überlegungen zu schwierigen VerhältnissenNähe und Ferne

Als Menschen sehnen wir uns nach Nähe und suchen die Ferne. Das ganze Leben ist ein Spiel aus Nähe und Distanz, Verweigerung und Öffnung. Doch wie lassen sich Nähe und Ferne genau bestimmen?

Der mittlere Abstand der Erde zur Sonne beträgt 149,6 Millionen Kilometer. Aus dieser Entfernung sieht die Sonne aus wie eine glänzende Scheibe, etwa so groß wie eine Münze. Kommen wir dem Stern in einem Raumschiff näher, nimmt er irgendwann die volle Breite unseres Bullauges ein – und irgendwann später auf unserer Reise könnten wir gar nicht mehr an ihm vorbeisehen. Vom Andromeda-Nebel aus betrachtet wirkt die Sonne nicht größer als ein Stecknadelkopf.

Was ist nun der rechte Abstand? Fünf Meter? 50.000 Kilometer? Oder zwei Milliarden Lichtjahre? Oder wäre gar Verachtung der bessere und angemessenere Abstand, denn Interesse? Die Fünf ist näher bei der Sechs als bei der Sieben, der Buchstabe C näher beim D als beim O. Andererseits ist das große I dem großen L ähnlicher als dem großen O oder N.

Es gibt qualitative Nähe wie Verwandtschaft oder Ähnlichkeit – und es gibt Nähe als räumliche Quantität, etwa 22 Zentimeter gegenüber 15 Metern. Es gibt den Vorder- und den Hintergrund – und gäbe es diese Unterscheidung nicht, wonach ließe sich die Wichtigkeit bemessen, die die Welt hierarchisiert?

Alles, was ist, steht zueinander in Beziehung und bleibt auf etwas bezogen. So gesehen sind Nähe und Ferne Sortiermaschinen: Sie sortieren nach Relation, Quantität und Qualität. Und nach Entsprechung.

Die Welt ist nach Ähnlichkeit strukturiert – quantitativ wie qualitativ. Die Bedeutung der rechten Distanz ist die Frage darnach, was einer Art denn nun natürlicherweise entspricht. Das ist nicht immer einfach zu beantworten.

Thomas Palzer, geboren 1956, studierte Philosophie und Germanistik in München und Wien. Er ist Autor, Essayist, Journalist, Schriftsteller, Filmemacher und Hörfunksprecher. 2018 erschien der Essay „Vergleichende Anatomie“ (Matthes & Seitz) und 2019 der Roman „Die Zeit, die bleibt“ (Tropen).

Dem Internet, das niemals schläft und das ständig Informationen und Wissen um die Erde trägt, entgeht niemand und nichts. Oder fast niemand und fast nichts. Vielleicht ändert sich das auch gerade, aber mehr dazu gegen Ende des Essays.

Man könnte auf alle Fälle die Ansicht vertreten, dass jedem von uns die Welt in allen ihren Teilen und Aspekten mitsamt den Eigenheiten ihrer Bewohner noch nie so nahe gebracht wurde wie heute. Und dieses bei Bedarf in Echtzeit. Wir sind, wie man so sagt, auf dem Laufenden – dauerhaft und über praktisch alles informiert. Wir sind immer on line. Wie die Spatzen auf den Stromleitungen.

Jemandem etwas nahebringen – das bedeutet: ihn mit etwas bekannt oder sogar vertraut machen.

Was aber hat es mit jener Sorte des Nahebringens auf sich, wie sie vom Netz praktiziert wird? Mit einer Sorte, die von der Überzeugung getragen wird, dass die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten die Information ist?

Wenn es einen Denker der „Nähe“ gibt, dann ist das Martin Heidegger. In einem Vortrag mit dem Titel „Einblick in das, was ist“ bemerkt der Philosoph 1949:

„Was ist die Nähe, wenn sie trotz der Verringerung der längsten Strecke auf die kürzesten Abstände ausbleibt? Was ist die Nähe, wenn sie durch das rastlose Beseitigen der Entfernungen sogar abgewehrt wird? Was ist die Nähe, wenn mit ihrem Ausbleiben auch die Ferne wegbleibt?“

Heidegger geht es in seinem Vortrag um das, was damals, nach dem Zweiten Weltkrieg, das Leben wesentlich bestimmt hat und bis heute bestimmt – es ist die Technik. Diese hat eine Dynamik entwickelt, die alle Lebensbereiche revolutioniert hat und weiter revolutioniert. Das Leben wird neu ausgerichtet und plötzlich komfortabel – in einer Weise, wie es das nie zuvor gewesen ist. „Komfort“ ist dabei eine Vokabel, die die Bequemlichkeit einer Sache in den Vordergrund rückt – und damit verspricht, sie dem Menschen trotz der intrinsischen und sprichwörtlichen Tücke der Dinge „nahe“ zu bringen.

Nach Heidegger ist Technik eine ganz bestimmte Art des herausfordernden, provozierenden Handelns. Von diesem wird, was gebraucht wird, gewissermaßen „ge-stellt“. Radio, Fernseher, Autos, Flugzeuge, Satelliten und Raketen, Fabriken Fernreisen, Kraftwerke und Medien als Beispiele solchen Stellens, das die Natur stellt wie die Polizei den Delinquenten, richten das Dasein im großen Maßstab grundlegend neu aus. Der Mangel wird zur Mangelware – und alles, womit der Mensch in Berührung kommt, wird auf dessen Bedürfnisse ausgerichtet.

Das Wesen der Technik wird von Heidegger mit dem Ausdruck „Ge-stell“ bedacht, ein Wort, das Begriffe wie Ge-setz oder Ge-birge nachbildet – und mithin die Versammlung alles technischen Stellens meint, so wie Gebirge die Versammlung alles Bergigen und Gesetz eine Sammlung an Vorschriften. Was gebraucht wird, wird gewissermaßen von der Technik auf seinen Gebrauchswert hin „ge-stellt“. Das „Gestell“ hat selbst absolut nichts Technisches an sich, bildet aber gemäß seinem aggressiven, herausfordernden Charakter den radikalen Gegenbegriff zu „Nähe“.

Und tatsächlich lässt sich im Hinblick auf Heideggers voriger Bezugnahme auf die Einschmelzung der Dimensionen mit einigem Recht sagen, dass es der Technik im großen Ganzen darum zu tun ist, Entfernungen zu entfernen – und totale Nähe zu allem und jedem herzustellen. Das etwa verdeutlichen Vokabeln wie Tele-phon (zu dem auch das Internet gehört) und Tele-vision, zumal, wenn man bedenkt, dass Television nur eine Schrumpfform der Teleportation ist: Statt der Sache selbst wird lediglich dessen Bild in die Kanäle der Welt eingespeist.

Die Frage bleibt, ob Wirklichkeit überhaupt vollständig und ohne Rest in Pixel beziehungsweise Information übersetzt werden kann.

Das Telos der Technik findet sich jedenfalls in dem Imperativ, Ferne unbedingt und an jedem Ort jederzeit zu entfernen. Wobei zur Ferne auch das Unwissen zählt, das Uninformiert- und Unvertraut-Sein. Dieser „bildungsfernen“ Welt, der es an Knowing‑what ebenso mangelt wie an Knowing-how, insofern der Umgang mit den Dingen Nähe voraussetzt, die nicht mehr gegeben ist, versucht man mit einem wahren Overkill an Informationen zu begegnen. Niemand kann mehr entscheiden, welche der sogenannten Informationen überhaupt Sinn machen und welche nicht. Man ist ihnen einfach ausgesetzt – ähnlich wie dem Teilchenhagel aus dem Weltraum.

„Infolge des Verlusts von Nähe und Ferne zu den Dingen, Mitmenschen, Tieren und Pflanzen, verlieren diese ihren Eigenwert, derangieren zum bloß bestellbaren Bestand als dem stets plan- und berechenbaren und infolgedessen verfügbaren Material technologischer Vernutzung.“ So Emil Kettering, der das Denken Heidegger in puncto Nähe auslegt.

Technik oder, im Jargon des Philosophen bleibend, das Gestell finden ihre eigentliche Funktion folglich darin, Dinge ins, wie Heidegger das nennt, „Abstandlose“ herbeizuzaubern und heranzuzoomen – nämlich über alle zeitlichen und räumlichen Entfernungen hinweg. Paris soll nicht zwei Tagesreisen entfernt liegen, sondern 20 Minuten. Und dann womöglich nicht mehr 20 Minuten, sondern im nächsten Schritt, der immer ein Fortschreiten und Fortschritt ist, nurmehr zwei Sekunden. Die USA nicht acht oder zehn Stunden, sondern 30 oder drei Minuten. Die Zukunft soll nicht länger morgen stattfinden, sondern heute – und Gestern soll nicht für immer an die Vergangenheit verloren sein, sondern von Museen und Archiven aufgehoben werden und jederzeit rekonstruierbar bleiben. Technik bringt das herkömmliche Raum-Zeit-Gefüge auf Vordermann, bringt diesem, wenn man so will, das überfällige und zeitgemäße Update.

Mit Heidegger eine weitere Drehung vollzogen, verleiht das Gestell der Technik einen spezifischen Charakter – nämlich den, sich allen Dingen möglichst effizient zu nähern – nicht aus Liebe oder Fürsorge oder Bewunderung, sondern aus dem Gedanken an den Nutzen heraus. Alles soll von dem Punkt aus erreichbar sein, an welchem der Mensch sich gerade befindet. Technische Nähe, so könnte man sagen, betreibt den Kollaps der Zuhandenheit – auch das ein Begriff aus dem Werkzeugkasten des Philosophen. Alles ist verfügbar – gerade, eben, jetzt. Immer und überall.

Von daher ist für Heidegger „Nähe“ nichts, das sich physikalisch und erst recht nicht „effizient“, also auf kürzestem Weg, herstellen lässt. Das Paradigma der Effizienz lautet: Weniger ist mehr. Mehr Produktion bei geringerem Aufwand.

Nähe ist nichts Objektives, sondern etwas ganz und gar Subjektives. Nähe kann es nicht zwischen irgendetwas und irgendetwas anderem geben, sondern nur, wenn eine Person mit im Spiel ist. Nähe in diesem Sinn muss als Geschehen begriffen werden, als etwas, das performativ ist, kein Zustand. Zustände lassen sich messen. Nähe aber ist eine Form der Empathie und wird im Geschehen des Näherns erlebt. Um den amerikanischen Philosophen Thomas Nagel zu paraphrasieren: Wer sich einer Fledermaus nähert, wird dennoch nie ahnen können, wie es ist, eine zu sein.

Heidegger schreibt: „Das Ding ist nicht ‚in‘ der Nähe, als sei diese ein Behälter. Nähe waltet im Nähern …“

Nähern in diesem Sinn ist als Geschehen eine Form der Zu-Wendung.

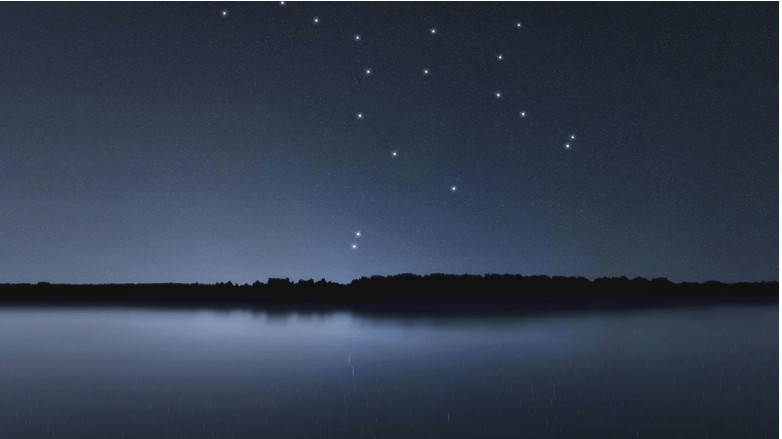

Nebenbei bemerkt, lässt sich rein quantitative und von aller Subjektivität bereinigte Nähe gar nicht wirklich messen, weil das eine Absolutheit voraussetzte, die nur außerhalb des Universums gegeben wäre. Wir befinden uns aber nicht außerhalb, sondern mittendrin – auch wenn wir im Universum nur Gast sind. Wir haben mithin immer eine Perspektive. Wir sind es, die messen. Und diese Perspektive verzerrt. So sehen wir am Nachthimmel manche Sterne scheinbar ganz nah beieinander, mit zwei oder drei Fingerbreit Abstand, die aber real hunderttausende Lichtjahre voneinander entfernt sind. Am Himmel sehen wir, wenn man so will, die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen.

Der mittlere Abstand der Erde zur Sonne beträgt 149,6 Millionen Kilometer. Aus dieser Entfernung sieht die Sonne aus wie eine glänzende Scheibe, etwa so groß wie eine Münze. Kämen wir dem Stern in einem Raumschiff näher, nimmt die Sonne irgendwann die volle Breite unseres Bullauges ein – und irgendwann später auf unserer Reise könnten wir gar nicht mehr an ihr vorbeisehen. Vom Andromeda-Nebel aus betrachtet wirkt die Sonne nicht größer als ein Stecknadelkopf.

Was wäre nun der rechte Abstand? Fünf Meter? 50.000 Kilometer? Oder zwei Milliarden Lichtjahre?

Oder wäre Verachtung gar der bessere und angemessenere Abstand – statt Interesse?

Wie die Länge eines Igels messen, wenn er sich zu einer Kugel rollt, weil er sich fürchtet?

So fragt die österreichische Schriftstellerin Barbara Zeman in ihrem Roman Beteigeuze.

Kurzum, neben räumlicher und messbarer, also quantitativer Nähe gibt es, worauf Heidegger insistiert, offensichtlich qualitative Nähe – eine Nähe, an der wir als Subjekte beteiligt sind, namentlich Affinität, Verwandtschaft, Ähnlichkeit, Sympathie et cetera. Diese ist für den Philosophen die eigentliche Nähe. Nähe kann ohne uns gar nicht geschehen, gar nicht erlebt werden. Sie vollzieht sich in der Zuwendung und ist nicht skalier- oder sonst wie messbar.

Und tatsächlich muss man zugeben, dass einem der Mensch, der einem nahe ist, nicht notwendig metrisch oder physikalisch nahesteht oder nahe sein muss. Biochemisch stehen wir doch uns alle nahe – als menschliche Gattung sowieso und das sogar ziemlich –, aber eben nicht unbedingt menschlich. Es sind vielmehr Liebe, Sympathie, Gewogenheit, Affinität, Familienähnlichkeit, die umgekehrt diese Nähe erst stiften – oder stiften können. Zuwendung bringt Nähe herbei, Zuwendung „nähert“ – statt dass Nähe aktiv gesucht oder hergestellt werden müsste.

Zwischen Körpern zum Beispiel gibt es Gravitation und Attraktion, das eine schafft Nähe aufgrund physikalischer Eigenschaften, das andere aus ästhetischen Gründen. Anders als Gravitation zwingt die Attraktion nicht – sie bezwingt. Nähe ist in diesem Fall keine Kategorie, sondern ein Existential. Sie ist lebensnah, etwas, das durch Zuwendung geschieht, einfach dadurch, dass das Leben von sich aus Nähe sucht – und manchmal auch das Weite.

Nähe und ihr Gegenteil, die Distanz, befinden sich jedenfalls in einem bipolaren Verhältnis – egal, ob unter quantitativem oder qualitativem Aspekt. Die Pole vermögen sich aufeinander zu- oder voneinander wegzubewegen. Um mit Deleuze zu argumentieren: Die Differenz zwischen Nähe und Ferne gibt Einblick in das, was ist.

Alles, was ist, steht zueinander in Beziehung – emotional, kausal, mathematisch, zeitlich. Eine Singularität gibt es in dieser Hinsicht nicht; sie gibt es lediglich im physikalischen Modell, als Resultat einer Methode. Das Problem aller Resultate aber ist: Diese stehen, da sie Interpretationen sind, am Ende. Sie liegen uns folglich fern, während die sinnliche Wahrheit, wie wir von Luigi Pareyson wissen, am Anfang steht und uns also nahe ist. Wahrheit, so der italienische Philosoph, inspiriert, während etwa Resultate dominieren.

Wenn die Distanz, die ein Verhältnis ausmacht, unendlich groß ist, so bedeutet das: Es muss sich um die Entfernung zwischen dem Sein und seinem radikalen Gegenteil, dem Nichts handeln. Diese Distanz gibt es als messbare nicht, denn sie ist unermesslich. Ist die Nähe dagegen unendlich nah, bedeutet das: Identität. Eine Rose, die sich selbst unendlich nah ist, ist dieselbe – nicht die gleiche.

Um beide Begriffe, Nähe und Ferne, der semantischen Enge eines rein raum‑zeitlichen Verständnisses zu entheben und Qualität miteinzubeziehen, mithin auf Bedeutungsvarianz zu bestehen, sprechen wir von Konjugation. Das Verhältnis zwischen Nähe und Ferne lässt sich auf ähnliche Weise konjugieren wie ein Verb, etwa das lateinische conjungere,das verbinden meint.

Wenn man sich nun jemandem nahe fühlt, kann das die verschiedensten Gründe haben: Es können genetische Gründe sein, weil es sich um einen Verwandten von mir handelt; es können gemeinsame Interessen sein, weil der Andere und ich etwa beide leidenschaftliche Angler sind oder begeisterte Kinogeher; es kann die banale Tatsache sein, dass wir beide uns im selben Raum aufhalten oder die gleiche Konfektionsgröße tragen oder die gleiche Fahrradmarke bevorzugen; und es kann emotionale Gründe haben, sei es, dass mir das Gegenüber sympathisch ist, sei es, dass wir denselben Musikgeschmack teilen, oder sei es, dass wir uns gar ineinander verliebt haben.

Andererseits kann ich mich sogar einer Person nahe fühlen, die ich gar nicht kenne, der ich noch nie begegnet bin und die ich auch noch nie gesehen habe – nur, weil ich ihr etwa auf den sozialen Medien folge, weil ihre dort verbreiteten Ansichten oder Meinungen von mir geteilt, bewundert oder genossen werden. Also gibt es semantische Nähe bei physischer Abwesenheit. Ein überraschender Befund.

Oder ich finde eine Person sympathisch, die ich nur von einem Foto kenne. Nähe gibt es also sogar dort – was man vielleicht nicht erwarten würde –, wo weitgehende Anonymität herrscht.

Und im Fall von Politikern, staatlichen Stellvertretern und Repräsentanten ist es sogar so, dass man von diesen geradezu erwartet, dass keine verschwitzte, populistische Nähe hergestellt wird, sondern im Gegenteil eine eingriffsarme Ferne zu den Bürgern Maßstab ist – was wiederum von denjenigen Medien leider zunehmend unterlaufen wird, die dem Publikum weniger dienen als diesem sich andienen – und der Prominenz bis ins Schlafgemach folgen. Konnte ehedem der König dem Volk nahe sein, indem er sich unters Volk mischte, ohne befürchten zu müssen, erkannt zu werden, kennt heute der König das Volk nicht mehr, aber dieses jenen, ohne diesem nahe zu sein. Eine eigenartige Rochade.

Die Bedeutung rechter Distanz ist neben den philosophischen Erwägungen natürlich eine Frage kultureller Prägung beziehungsweise gesellschaftlicher Konvention. So hat sich zum Beispiel die Art und Weise des Zusammenlebens, wenn man mit jemanden „zusammen“ ist, radikal verändert. Noch vor 50 Jahren war es üblich, dass man, wenn man die Meinung haben konnte, dass es sich um etwas „Ernstes“ drehte, gemeinsam eine Wohnung bezog. Heute leben immer mehr Paare in getrennten Wohnungen. Paradigmatisch steht dafür folgender Anzeigentext:

„Ich bin unabhängig, liebe meine Freiheit, sehne mich trotzdem nach tiefer Verbundenheit und körperlicher Nähe.

Meine Vorstellung von Beziehung?

3 Inseln: 1 für dich, 1 für mich – und 1 für uns beide.“

Das gilt vor allem, kulturphilosophisch gesprochen, für den protestantischen Norden Europas, es gilt aber auch zunehmend für den katholischen Süden, wo es scheinbar häufig noch anders aussieht. Mit dem wachsenden Anspruch an Platz ist gleichzeitig die Bereitschaft geschrumpft, sich gegenüber dem oder den anderen zurückzunehmen. Die in allen europäischen Großstädten schmerzlich spürbare Wohnungsnot ist eine direkte Folge davon.

Wer über Wohnungsnot spricht, muss über Familien sprechen. Bei Wittgenstein stoßen wir auf den schönen Begriff der „Familienähnlichkeit“, den dieser in seinen Philosophischen Untersuchungen aus dem Jahr 1953 geprägt hat – also zur selben Zeit, in der Heidegger das „Gestell“ als Gegenbegriff zu Nähe und Ähnlichkeit erfand. „Familienähnlichkeit“ stellt, um es kurz zu sagen, die Unschärfe taxonomischer Begriffe scharf, wenn Gemeinsamkeiten nicht, wie üblicherweise, auf geteilten Merkmalen beruhen. Wenn das nicht der Fall ist, dann hilft die Ähnlichkeit in der Gestalt.

Was dem einen zu nahe geht, ist dem anderen gerade recht. Was in bestimmten Situationen für angemessen erachtet wird, dafür hat jede Kultur ihre eigenen Standards – etwa im Fall des Anstehens oder Schlangestehens, des gemeinsamen Wartens, im Fall der Trauer oder der Verliebtheit oder des freundschaftlichen Umgangs.

Wie nahe darf man einem Freund kommen?

Wie viel Abstand sollte gewahrt bleiben?

Und: Der mangelnde Respekt von gestern kann, chronologisch betrachtet, die Orthodoxie von heute sein.

Überhaupt – der Freund.

Im 9. Buch der Nikomachischen Ethik schreibt Aristoteles:

„Denn die Freundschaft ist eine Gemeinschaft und wie man sich zu sich selbst verhält, so verhält man sich auch zum Freund.“

Ein Freund steht einem folglich so nahe, wie man sich selbst nahesteht – und doch handelt es hier um keine Identität. Es ist eine Entsprechung, eine Analogie, eine Korrespondenz oder ein Gleichnis.

In diesem Zusammenhang stößt man schnell auf die Frage, was denn einer Art „natürlicherweise“ entspricht. Das ist nicht einfach zu entscheiden. Unter „Art“ wollen wir verstehen, was sich durch eine gewisse Ähnlichkeit zum „Artgenossen“ qualifiziert. Der Nominalist wird freilich „Art“ nicht anerkennen wollen und wie Truman Capote behaupten: Alles gibt es nur einmal. Ein Nominalist ist jemand, der auf alles nur zeigen kann und sagen: das da, und das da, und das da.

Doch da haben wir die von Wittgenstein gefundene Familienähnlichkeit.

Das Natürliche, sagt wiederum der Philosoph Robert Spaemann, ist das, was einer Art angemessen ist. Was ihr entspricht. Was zu ihr passt. Was naheliegt. Was ihr guttut, statt ihr zu schaden.

Naheliegend der Gedanke, dass etwa einem Einzelgänger etwas anderes passt als einem, der sich gern in der Gruppe bewegt. Allgemein lässt sich sagen: Nähe stellt sich ein, wenn einem etwas liegt oder gelegen kommt oder sympathisch ist.

Dagegen liegen all die Gedanken fern, die dem Naturell desjenigen, der diese Gedanken hat, nicht entsprechen – aber trotzdem denkbar sind. So kann das, was eigentlich fern liegt, einem dennoch nahekommen – obwohl es gleichwohl fernbleibt. Man erkennt an der Ambivalenz der beiden Terme, wie subjektiv diese sind – selbst unter der Optik der Objektivität.

Wie Hemd und Hose muss das, was gedacht wird, dem, der das zu Denkende denkt, auf den Leib geschneidert sein und in den Kram passen. Auch kann es wiederum ein großer Fehler sein, in bestimmten Zusammenhängen – zum Beispiel ökonomischen, politischen oder militärischen – nur an das Nahe- oder Nächstliegende zu denken. Manchmal ist es einer Sache deutlich angemessener, wenn man bei ihr um die Ecke denkt. Manchmal kann das Fernste das Nächste sein.

Immer geht es bei dem semantischen Gespann von Nähe und Distanz darum, dass etwas geteilt wird: sozial, emotional, intellektuell, physisch oder psychisch – das Genmaterial, Interessen, Leidenschaften, Kleidergrößen, Augenfarben oder Vorlieben. Nähe ist demnach eine Funktion des inter-esses, eine Funktion der Intensität und der Art und Weise des Seins im Dazwischen zwischen mir und dem Objekt oder mir und dir. So bewohnen wir beispielsweise alle ein- und dieselbe Erde, teilen daher alle den Weltbezug, sind von daher alle dem Sein-zur-Welt verpflichtet; sind, mit anderen Worten: Menschen.

Alles, was ist, steht zueinander in Beziehung und bleibt auf etwas bezogen. Nähe und Ferne bilden die beiden Pole, zwischen denen Relation dann näher hin ausbuchstabiert werden kann. Relationen lassen sich klassifizieren: Handelt es sich um eine Analogie, eine Differenz, eine Identität, um einen Widerspruch, eine Gleichartigkeit; schlicht um eine Affinität, eine Ungleichheit, um eine einfache lineare Beziehung, um einen Vergleich, ein Interesse oder um eine Zugeneigtheit. Apfel und Birne zum Beispiel entsprechen einander, weil sie sich unter den Begriff Obst rubrizieren lassen; Autos und Computer, weil sie unter die Menge der Maschinen fallen. Zwischen Täter und Opfer wird oft eine Beziehung vermutet. Und es ist immer mein Interesse, das eine Beziehung herstellt zu dem, was mich interessiert. Und sei es das nur angenommene Leben auf fremden Planeten.

Die Beziehung zwischen Zahlen und Buchstaben, um ein anders Beispiel zu geben, ist eine semiotische, ist eine Beziehung unter Zeichen zu Zeichen. Die Fünf wiederum ist näher bei der Sechs als bei der Sieben, der Buchstabe C näher beim D als beim O. Andererseits ist das große I dem großen L ähnlicher als dem großen O oder N.

Selbst Beziehungslosigkeit muss logisch als Beziehung begriffen werden. Denn eine Beziehung besteht auch dann, wenn keine Beziehung besteht – eben „keine“ Beziehung. Auch der Nominalismus kann nicht verhindern, dass zwischen „dem da“ und „dem da drüben“ eine Beziehung besteht. Denn in der reinen Form der „Beziehung“, in der Beziehung an sich, ist Zuwendung „der Anlage nach“ ja immer schon vorhanden. weshalb, anders ausgedrückt, die Unausweichlichkeit der Beziehungen von allem, was es gibt, zu allem, was es gibt, die Nähe der Welt garantiert.

Was nun aber die Relation zwischen Nähe und Ferne historisch revolutioniert hat, ist – die Postkarte. Dank ihrer Erfindung durch den Engländer Rowland Hill Mitte des 19. Jahrhunderts konnte sich so etwas wie ein egalitäres System des Austauschs etablieren. Man war nicht mehr auf teure Postkutschen angewiesen, für die Teleportation noch bedeutete, Personen oder Sachen, zum Beispiel Briefe und Dokumente, in Form von Atomen tatsächlich hin und her zu befördern. Nun konnten erstmalig in der Geschichte auch die wenig Betuchten Nachrichten über größere Entfernungen austauschen. Die Postkarte war der Vorläufer der Massenkommunikation.

Diese ferne Welt ist heute abgelöst worden von einer der Dauererreichbarkeit – von einer radikal abstandlosen Welt, in der zunehmend die Tyrannei der Intimität den Ton angibt – wie das der Soziologe Richard Sennett einmal ausgedrückt hat. Öffentlichkeit benötigt den rechten Abstand, um eine zu bleiben – um keine Interessen zu vermischen; um keine Empfindlich- und auch keine Befindlichkeiten zum Maßstab zu nehmen; um Raum zu geben zwischen dir und mir und zwischen all den anderen. Ohne Raum gäbe es diese Dialektik von Nähe und Ferne nicht. Ohne Raum wäre alles eins und das Eine nichts.

Nähe ist das eine – das willentliche auf Abstand halten das andere. In den 1990er Jahren, als gelbe Telefonzellen noch das Stadtbild prägten, ließ sich mit eingebauten Autotelefonen und klobigen Handys Distinktion schaffen – Abstand zur Masse. Wer aus dem Auto telefonierte, gab sich wichtig. Und verwies damit alle, die auf offener Straße noch Kleingeld zum Fernsprechen benötigten, ins Abseits. Hotels, die kein Internetcafé oder WLAN hatten, galten als hoffnungslos rückständig.

Doch schon seit längerem schicken die Softwareingenieure im Silicon Valley ihre Sprösslinge auf bildschirmfreie Waldorfschulen. Steve Jobs erzog seine Kinder ohne Gadgets – iPad und iPhone waren zu Hause tabu. Weil der Apple-Gründer um das Geheimnis der Dialektik zwischen Nähe und Ferne wusste?

Heute, wo es kaum noch internetfreie Zonen gibt, in einer Welt, die wegen der Dauererreichbarkeit zum globalen Dorf geschrumpft ist, wird Nichterreichbarkeit zum begehrten Gut – und Offline zum neuen Luxus. Viele digital erschöpfte Menschen flüchten in digitale Detox-Retreats, die mit „Funkstille“ werben. Mit schnellem Internet und teuren Smartphones lassen sich in urbanen Milieus jedenfalls keine Statusgewinne mehr erzielen. Sie gelten als Standard für das Homeoffice.

Das ist der Grund, weshalb in jüngster Zeit rudimentäre und extrem abgespeckte Handys immer beliebter werden. Das Motiv: Face to Face statt Facetime. Hängt am Smartphone also bald nur noch das digitale Proletariat?

So gibt es etwa in New York den maschinenstürmerisch angehauchten Luddite Club, belebt von einer Gruppe junger Refuseniks, die freiwillig auf ihr Smartphone verzichten und einen Lowtech-Lifestyle propagieren. Ein Minimalismus, der denjenigen eskortiert, der gern unentwegt darüber klagt, immer noch viel zu viele Dinge zu besitzen. Diät als Völlerei, Entfernung als Nähe.

Statt eines Smartphones nutzen die jungen Analogisten lieber sogenannte „Dumb‑Phones“: Mobiltelefone, die außer Telefonie kaum etwas können: kein Foto, keine Musik, kein Internet. Nokia hat darum seine alten Geräte neu aufgelegt.

Doch jenseits all dieser rhythmisch anflutenden und abflauenden Wellen und Moden findet unser gegenwärtiges Leben inzwischen im Dazwischen statt, so die Soziologin Antonia Schirgi, nämlich offline und online zugleich – E-Mail im Zug, Messenger im Café, Avatar beim Daten.

Die Ferne rückt näher – und bleibt dennoch auf Distanz.